Gaycre

Quand GAYCRE était une commune (1789-1835) :

La commune de GAYCRE, paroisse sous l’Ancien Régime, appartient aux district puis arrondissement d’Albi et canton d’Alban. C’est en 1801 qu’elle est rattachée avec la commune de Trébas au canton de Valence d’Albi.

Elle a compté jusqu’à 264 habitants en 1831 (pour mémoire la commune de Cadix compte 228 habitants aujourd’hui…)

Liste des maires de Gaycre de 1793 à 1835 (d’après registres d’état-civil) :

- 1793 : Jean-Martial BONNET, agent municipal (5 ans) (jusqu’en 1799, le maire se prénomme « agent municipal ») Joseph GALAUD, adjoint de l’agent municipal de Gaycre

- 1798 : Joseph GALAUD, agent municipal (1 an) Tisserand, vivant au village

- 1799 : Antoine FERAL (1749-1813), maire (8 ans) homme de loi, vivant au village

- 1808 : Etienne Célestin BONNET (1777-1866), maire (22 ans) homme de lettres, vivant au village Père magistrat

- 1830 : Jean ESQUILAT, maire (1 an) Propriétaire, vivant au Salamounès

- 1831 : André FOURNIALS (1799-1858), maire (4 ans) Cultivateur, vivant à la Terrisse

En 1835, la commune de Gaycre disparaît et est rattachée avec la commune de Saint-Pierre de Lasserre à la commune de Cadix. Les raisons qui ont motivé le rattachement à Cadix (et non à Trébas par exemple) ne sont pas connues.

En effet, jusqu’à la Révolution, le prêtre qui officiait à Gaycre avait le titre de vicaire rattaché au curé de Trébas.

En 1760, la paroisse de Gaïcre est dévastée par la grêle. Voici ce qui est noté dans le registre de St-Blaise-de-Trébas2, située dans la même paroisse : « En 1760, le 22 juin, il tomba une grêle si forte que dans la paroisse de Gaycre, il n’y eut rien ni en vin, ni en grain d’aucune espèce, ni aucun autre fruit. Il y arriva ce qu’on ne voit pas ordinairement même quand la grêle est la plus générale, car dans les paroisses il y reste quelque canton qui n’est pas battu de la dite grêle ; mais à Gaycre, il n’y eut pas un seul endroit qui ne fut ravagé, aussi la misère y fut elle fort grande ; ce qui cependant ne chatia pas la méchanceté de cette paroisse, ou plutôt des paroissiens. »

En 1835, la commune de Gaïcre est absorbée par la commune de Cadix.

(Le 14 décembre 1789, la Constituante votait une loi créant les municipalités ou communes désignées comme la plus petite division administrative en France.

Le 20 septembre 1792, le registre des naissances, des mariages et des décès tenu par le curé de la paroisse passa sous la responsabilité d’un officier public élu. Le terme « commune », au sens de l’administration territoriale actuelle, fut imposé par le décret de la Convention nationale du 10 brumaire an II (31 octobre 1793) : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que toutes les dénominations de ville, bourg ou village sont supprimées et que celle de commune leur est substituée ».)

Des origines à la Révolution de 1789

Préambule

Moi, Antoine François Marie de Lugbarous, Banneret, Baron de Tantrouls, Seigneur de Turrier, des Banons de Mincque et autres lieux; Grand Bouteiller et Insigne Historiographe-Semiographe en la Vicomté de Gaycre, sise aux confins de l’Albigeois et du Rouergue entre Vallée et Plateaux du Tarn, j’entreprends cette chronique en l’an de grâce 2011 et au printemps de cestuy temps.

Je faict ainsi selon promesse donnée en son vivant à feue Gente Dame Jacqueline Roger – Salles, il y a plus de deux années et un mois; peu avant que la camarde ne fauche soudain le fil de sa vie. Son petit-fils David Durantou m’a, depuis, remis trois feuillets manuscrits qu’il tenait de son aïeule. Ce fut pour moi, en cette source, matière à puiser quelques éléments relatant divers faicts, notables ou non, mais fort oubliés, survenus au cours des âges en ces lieux. J’ai pu les collationner avec la matière déjà en ma possession et compléter le tout par diverses recherches en d’autres archives ; notamment celles tenues par les Offices des Historiographes en Aveyron, Tarn, Tarn et Garonne ; et ce tant sur papier qu’en fiches électroniques.

Je remercie Patrick Ozanne, Président du Cercle généalogique de l’Aveyron pour sa communication du travail de Jean Delmas sur l’histoire du Monastère de Saint Sernin de Rodez, lieu-dict « Le Monastère-Sous-Rodez » de nos jours.

J’ai cru utile de livrer ces éléments à la connaissance du public, et ose espérer servir ainsi à éclairer le riche passé de ce terroir, le faisant sortir quelque peu de l’ombre.

J’ose croire, aussi, que ceci incitera nos concitoyens de la Vicomté, et des régions voisines, à me faire parvenir remarques et éléments pouvant enrichir cette connaissance; à moins qu’ils ne préfèrent les publier par eux-mêmes; et, dans ce cas je serais heureux et redevable auprès d’eux d’avoir à en connaître.

Avant toutefois que d’ouvrir les dictes chroniques, il convient de souligner un fait récurrent.

La crainte souvent, la peur parfois, transparaissent dans les commentaires (quand il y en a….) des contemporains, et il est vrai, les faits relatés sont, de trop souventes fois, liés à de pénibles évènements. La plainte est lancinante :« on a vécu des temps meilleurs …». Les temps nouveaux sont dits«..détestables, où nous poinct la corruption des mœurs et ou trop nombreux se donnent sans vergogne là à licence, et ce temps voit trop moultes injures et atteintes portées aux personnes et aux biens….».

Autre élément très présent, l’étranger. Il est désigné toujours comme fauteur de troubles. Mais « l’estranger »est aussi celui ou celle qui est « estrange »,hors du commun et donc suspect de troubler l’ordre du temps et des choses, ce n’est pas nécessairement l’étranger « hors venu »….

Nonobstant les bien réelles périodes de rudes misères redevables aux caprices exceptionnels du temps souvente fois jointes aux folies des hommes….; tout ceci est d’une impressionnante constance, et intemporelle antienne dans les récriminations des hommes.

Cette expression du trouble causé dans certaines périodes peut aller plus loin. Dès lors le sentiment se généralise dans le peuple que l’ordre établi, le pays légal, ne saurait plus être respecté, n’étant pas, lui-même, respectueux des règles qu’il édicte !

De fait, ce sont des périodes de légitimité perdue. En ces temps de troubles, le pays « réel » s’agite fort, allant même à se révolutionner. Alors, dans des convulsions douloureuses il s’accouche un ordre réformé; lequel, plus ou moins rapidement, va rejoindre les ornières de l’ancien, et, selon : sec et vermoulu ou humide et pourri; il s’écroule à son tour. Mais il me faudrait céans rentrer dans mon sujet.

Au préalable, patient lecteur, il me paraît toutefois utile (pour ton intellection) de mieux décrire les contours de la Vicomté, afin de rappeler ce qu’elle fut, en ses temps de grandeur hélas révolus; et de voir ce qu’elle est devenue, en son présent.

A – Caractéristiques physiographiques sommaires de la Vicomté de Gaycre:

La Vicomté de Gaycre, eut sa plus magnifique extension, à notre humble avis, aux alentours du 16° siècle… Lors, la-dite, ci-devant, Vicomté :

Jouxtait au Couchant la Vicomté d’Ambialet ;

Etait bornée au Ponant par les seigneuries de Lincou et de Brousse (Icelle étant en la main de la Maison d’Arpajonet ce depuis le fondateur qui conquist ces lieux: noble et puissant Comte Bernard Ier de Calmont-Plantcatge, compagnon de Simon de Montfort en 1208)

Touchait, au Septentrion, à la Comté de Rodez de par les terres de Valence et de Réquista (dépendantes de la noble et puissante famille des De Panat) ;

Au Midi, enfin, elle était bornée par le mitan de la risvière du Tarn vers les terres de la Baronnie de Saint André. L’élévation y est médiocre, encore que le relief y soit tourmenté.

Au plus haut : 522 mètres (à la borne de Beyras, route de Cadix vers Beauregard); au plus bas : 207 mètres (au confluent du Ru de Cayrelié, lors se jetant au Tarn).

On ne sait trop cependant, ces limites ayant été disputées, si c’était le cours du Cayrelié ou celui du Cayré, quelques lieues plus loin, qui formait le bornage avec la Vicomté d’Ambialet.

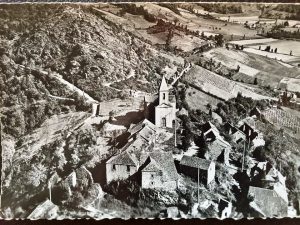

De par sa position et la conformation des lieux, la place de Gaycre a dû se révéler très tôt fort apte à une mise en défense.

En effet, le piton de schistes cristallins acérés et aux bords escarpés, bordé par la pente dominante au-dessus la rive droite du Tarn et la rive gauche de son affluent le Gaycre, constitue un site à « éperon barré » propre à établir un lieu de sûreté. Cet éperon, à la cote de 310 mètres, domine la plaine alluviale du Tarn située à la cote 217 mètres; soit près de 100 mètres de différence d’altitude, sur une distance horizontale de 200 mètres environ.

Les limites actuelles de Gaycre, si tant est qu’on les puisse définir, sont fort restreintes.

En effet, la grande révolution de 1789 bien qu’elle abolît la ci-devant Vicomté ne crût pas nécessaire d’abaisser encore plus Gaycre, qui devint commune. L’annexion fatale faisant disparaître la commune de Gaycre, par fusion avec Cadix, et Saint Pierre de La Salle ; intervint le 20 Mai 1835 par Ordonnance Royale (AD 81 M 257).

La « Monarchie de Juillet » opéra en effet une grande suppression de communes, sans aucun doute la plus importante jamais effectuée en France ; pour des motifs essentiellement politiques, selon les continuelles habitudes de ce pays centralisateur.

Ces limites de Gaycre (si nous les reconstituions) d’après celles de la commune créée lors de la Révolution, seraient: au Nord Cadix et Saint Michel Labadié, au Sud Saint André, Curvalle (par le Tarn), à l’Est Trébas les Bains (par le ruisseau des Bains), à l’Ouest Assac (par la rivière de Gaycre) et, par-de là Saint Cirgue, plus oultre au Sud-Ouest et Ouest nous trouverions Ambialet et Courris ; mais ces communes ne jouxteraient plus cette ci-devant commune de Gaycre.

L’hydrographie de la Vicomté était concernée par plusieurs kilomètres de la rivière Tarn au Sud et, en son mitan par la rivière ou ruisseau de Gaycre , elle-même grossie de trois petits rus tributaires : le Faradet, la Trincardé et le Veyras.

Le Gaycre prend sa source près de Fraissinet, aux confins des communes de Faussergues et du Dourn, à l’altitude de 552 mètres, en contrebas de la route de Valence à Réquista, un peu avant Courviala. Volontiers capricieux, de débit très variable et sujet parfois à des crises torrentielles, il dévale, avec plusieurs petites chutes naturelles 350 mètres de dénivelé en 12 kilomètres environ de cours , et se jette au Tarn.

Il fut, dès les 12°/13°siècles et pendant près de 6 siècles (jusqu’aux 18°/19°), jugé très apte au moulinage et les revenus des moulins étaient non négligeables pour la Vicomté.

Il reste de cette époque quelques vestiges. D’amont en aval on trouve les moulins : du Clôt, du Gouty, de La Valette, du Vergnas, d’Alibert, du Marcadial. Ce dernier, manoir du 16°siècle, est encore assez bien conservé, habilement restauré. Il dut être d’un revenu très notable, étant situé tout près du confluent avec le Tarn, proche de la plaine fertile et d’accès des plus aisés possible pour charrettes et fardiers.

B – Étymologie

Le nom même de la Vicomté faisant problème quant à son origine nous espérons pouvoir ici avancer des éléments nouveaux en vue de le résoudre.

L’auteur, anonyme, des écrits qui m’ont été remis avouait ne pas avoir trouvé d’explication à proposer valablement pour l’origine de ce nom « Gaycre ».

Il n’y a pas, à ma connaissance, d’autre endroit en France qui s’identifie par ce toponyme.

La graphie a été sujette à variations; on trouve : Gayère (une seule mention), Gaycré, Gaïcre, Gaycre (ces deux mentions étant les plus usitées, la dernière seule subsiste au19°siècle). La transcription fautive d’un copiste peut expliquer la variation de graphie (un « c », passant pour un « e » ou vice-versa). Par contre, j’ai localisé trois toponymes « Gaycre »existant actuellement et qui se retrouvent, avec des graphies variables, jusqu’au milieu du 17° siècle le long de la vallée du Gaycre. Toujours, cependant, le village actuel est signalé comme seigneurie.[Voir, infra, note additionnelle 1]

La consultation, par mon prédécesseur, des étymologistes distingués que furent Mistral, Dauzat, Liry, Alibert, Consignié, Bouceyron, Nègre, s’était avérée infructueuse.

Néanmoins, il croit devoir signaler une hypothèse pour l’avoir reçue de Mme Labit (de La Vergne de Gaycre). Selon celle-ci, il pourrait s’agir en occitan ancien, d’un mot signifiant «âcre, âpre, ou raide» ? Ceci correspondrait assez bien au caractère des lieux, escarpés, plein d’aspérités.

Mais il faut voir que ce nom est aussi celui de la rivière…. Ce qui conviendrait moins quant à l’âcreté et à l’âpreté, l’eau en étant fort douce… Raide, alors, peut-être ? Est-ce la rivière à la pente raide qui a donné son nom au lieu ou l’inverse? On ne sait.

Cette assertion appuyée sur la phonétique semble faire un rapprochement hasardeux.

Une recherche entreprise dans l’ouvrage de Charles Rostaing (1992), sans être totalement concluante par elle-même, me permet d’avancer une hypothèse alternative.

Cet auteur signale l’influence discrète, mais plausible, d’un vieux fond ibère qui paraît être à l’origine de certains termes français. Il cite notamment « Garric », nom d’origine Ibère du Chêne (voisin de « Haritz » en basque); lequel a donné en français « garrigue », issu de l’occitan et du provençal (comme à peu près 40% des mots français…).

On trouve d’ailleurs, et notamment dans le Tarn, des toponymes issus de ce terme par exemple : « Le Garric », « Garrigues », « Lagarrigue »….

En l’espèce Gaycre pourrait donc bien être une déformation de Garric.

Une colline couverte de chêne à l’origine dénommée « Garrica », lequel terme a pu glisser vers « Gaïcra » ; francisé en « Gaïcre »(terme ancien que nous avons retrouvé), par la suite le « y » remplaçant le « ï »en français moderne: « Gaycre ».

De par nos recherches historiques, nous sommes en mesure de dire que l’origine ibère non seulement n’est pas à exclure mais est rendue tout à fait plausible, et ce pour deux raisons :

– On sait, en effet, que les populations ibères, originaires de la vallée de l’Ebre en Catalogne, ont franchi les Pyrénées et pénétré en Gaule, vers le 5° siècle.

Elles ont rapidement progressé jusqu’au Cantal au Nord et au Rhône à l’Est.

La réaction gauloise les a repoussés vers le sud, mais ce ne fut que partiellement.

Les ibères se sont installés en Aquitaine (au sens le plus large, romain, du terme) et y ont fait souche. Leur langue, encore à peu près inconnue, aurait influencé le Gascon et le Basque et se retrouverait parfois, et en ce qui concerne « Garric » à tout le moins, en occitan.

– Ensuite ; la noble maison de Puel de Parlan (qui détint la Vicomté de Gaycre au cours du 18° siècle comme nous le verrons plus outre) dans sa titulature blasonnée, écartelait ainsi ses armes : « aux 1 et 4 d’or au chêne de sinople, aux 2 et 3 d’azur à la tour d’or, au chef du même chargé de trois coquilles d’argent ».

Le blason de la Vicomté de Gaycre, pour sa part, portait en mobilier :« d’or au chêne de sinople », celui-là même qui figure aux 1° et 4° quartiers des armes des de Puel de Parlan.

Ces éléments convergent et semblent bien conforter notre hypothèse quant à l’étymologie de Gaycre.

Toutefois, Noble Dame Nicole Gangloff de Puycelsi en Grésigne, nous a signalé une autre piste, gauloise. [Voir, infra, note additionnelle 1]

Nous ne pouvons donc pas céans trancher.

C – Les Églises en la Vicomté :

Sur ce dit territoire de la Vicomté furent, chose remarquable, trois églises et un prieuré.

Le prieuré était sis à Trébas. Il dépendait des Bénédictines du Monastère de Saint Sernin Sous Rodez, nous y reviendrons ci-après.

L’église de Cadix , dans l’actuel village, est placée sous le patronage de Sainte Cécile. « Rien d’extraordinaire dans cette église, peut-être ancienne, mais sans caractère » ; peut-on relever dans les feuillets de dame Roger et toujours selon la description donnée par Maurice Barthes (« Le Tarn ») : « Elle a 15 mètres de long, 4 de large et 5,20 de haut et ne montre pas de chapelles. Le clocher n’est guère élevé, à 7,50 m du sol, il a la forme d’une tour carrée, il est surmonté d’un globe et d’une courte flèche de métal.»

L’église de Gaycre* est dédiée à Saint Martial ( 1° Evesque de Clermont d’Auvergne). Ancienne (XII°-XIII°?), elle a visiblement été très fortement remaniée dans le milieu du 19° siècle (mention 1862,sous le fronton triangulaire endommagé par l’implantation du clocher).

* L’un des derniers titulaire de la cure de Gaycre fut, semble-t-il, le curé Massol en 1833. En 1872,la paroisse de Saint Martial (Gaycre) comptait 21 maisons habitées et 78 habitants ; plus 1 maison et 5 habitants au mas de Gaycre et 3 maisons et 16 habitants au mas de la Serre (RP SMG) mais n’avait plus de curé en titre. Le service fut poursuivi, de manière provisoire, jusque dans les années 1950, par le curé d’Alban. L’Eglise, soustraite au culte, est depuis désaffectée.

De plan latin avec abside en cul-de-four, munie de deux chapelles latérales, elle a un clocher- tour carré visiblement plus récent (voir plus haut – 1862-), avec flèche et girouette.

Elle est plus vaste et de taille supérieure à celle de Cadix avec ses 16m de long, 5,50m de large et 7,50 m de haut.

Elle contenait une statue de la Vierge à l’enfant (17° siècle) et un tabernacle en forme d’urne, qui rappelait (mais en plus petit !) celui de la Cathédrale d’Albi. Ce tabernacle était en bois stuqué, peint en bleu tendre et doré. Il mesurait 50 cm de long pour 30 de large et 20 de diamètre. En la Cathédrale d’Albi le tabernacle a 1,60m de long et un diamètre de 1,20m. Il est fait de bois et plâtre, doré à la feuille, avec en des ornements latéraux : triangle de la Sainte Trinité et guirlandes.

Au surplus, on trouvait à Saint Martial de Gaycre une statue (19°) de Sainte Germaine, patronne des éleveurs de brebis, chose fort commune en ces pays moutonniers.

L’église de Saint Pierre de la Serre (au nord de Cadix) était du 17° siècle et de proportions comparables à celle de Cadix, plus petite, mais aussi munie d’un clocher.

D – Petits et grands évènements et chronique du temps de la Vicomté et de ce qu’il en advint :

Sous ce titre nous signalons les évènements qui ont marqué la Vicomté ainsi que les noms des personnages y ayant pris part. Ne seront exposés que les faits dûment notés dans des ouvrages et archives dignes de foi. (C’est ainsi que, dans le corps du texte on trouvera les références suivantes :(R. du T.) il s’agit de la Revue du Tarn. (AD 81) réfère aux Archives Départementales du Tarn. (RP SMG) correspond aux relevés de mentions trouvées sur les Registres Paroissiaux de Saint Martial de Gaycre).

En 878, le Monastère de Bénédictines de Saint Sernin sous Rodez (d’après J.L. Roques- C G A – 2006 – et le mémoire de Jean Delmas AD 12 . Extraits choisis et complétés-) fut fondé par une donation de l’abbaye de Saint Saturnin (Sernin) de Toulouse.

Le fief de Saint-Sernin est donc créé dès le 9° siècle, et l’abbesse en est le seigneur.

Il comportait des terres étendues, à froment, fruitiers et vignes.

Les religieuses bénédictines, issues de la noblesse ruthène pour la plupart ; verront, de ce fait leur installation favorisée par la Comté de Rodez. Elles développeront leurs activités le long de l’Aveyron et les étendront aussi sur les coteaux voisins.

1031 Une charte de Henri Ier confirme le fief, avec mention de Gisla Dame-Abbesse.

Les terres de Gaycre appartiennent alors, pour la première mention que nous en ayons trouvée, à ce Monastère. La Vicomté de Gaycre, prenant son origine dans cette seigneurie ecclésiastique, remonte ainsi au Haut Moyen Age.

En1323 l’abbesse Ramonde aliènera, au profit de très haut et noble seigneur Jehan Ier Comte d’Armagnac et Comte de Rodez (1313-1373), lequel a accédé à la Comté en 1323.

Toutefois le prieuré de Trébas est certainement exclu de la transaction, car il figurera encore, en 1383, dans les possessions de la seigneurie abbatiale de Saint Sernin; ainsi d’ailleurs, que des terres au Viala du Tarn. [Voir, infra, note additionnelle 2]

1323 – Cette dévolution à la Comté de Rodez sera de très courte durée, puisque nous voyons Gaycre mentionné, et ce, la même année 1323, comme appartenant en toute justice et pleine souveraineté à Noble Homme Guillaume Raymond de Rocazels (Rocadel), Seigneur de Saint Sernin et Tayac, Seigneur de Larroque (R. du T. t V p.215).

Sans doute par une libéralité du seigneur Comte Jehan Ier (? ) Guillaume de Rocazels s’est-il installé dans la vicomté. Il sera inhumé en l’église de Trébas.

Le 2 Avril 1378 Noble et Puissant Pierre Raymond III, Seigneur de Rabastens et autres lieux, dispose, par testament, de sa juridiction sur Cadix ainsi que de ses rentes et revenus de Gaycre.(R. du T. t. XXXVIII p. 70)

En 1380 les Anglais, ou plutôt les routiers engagés par eux, s’emparent de la place de Gaycre et s’y installent, causant alentour: «…moult dégasts, horrifiques exactions et sanglantes rapines ». Ils y seront, pour plus de 30 années (1380 – 1411), les maîtres (R. du T. t .VIII p. 26).

Le 10 Juin 1383 JeanIII, Comte d’Armagnac et Comte de Rodez, Lieutenant des Armées du Roi pour la France, promet, contre espèces, de former un ost et de les bouter hors la place de Gaycre. Mais il meurt, en 1384, en Avignon.

1411: Ce n’est que Bernard VII d’Armagnac-Rodez qui réussira à tenir cette promesse en parvenant, cette année-là,à reprendre la Vicomté. (AD81 C C 169 ; R. du T. t. XXIV p. 353 ).

La Maison d’Armagnac s’éteindra en 1473, passant aux Valois-Alençon.

En1433-34 il est fait mention de la perception du droit d’albergue* (alberge) en albigeois, notamment pour les seigneuries de Gaycre et Trébas, de Courris, de Fabas et de Sérénac.

(R. du T. t. XXX p. 161).

*Le droit d’albergue (alberge), très fréquent en Languedoc, est un droit féodal faisant obligation au vassal de loger et nourrir le seigneur de passage ou en visite. Il évoluera plus tard en redevance en argent.

En 1465 le morcellement de la Comté de Rodez, de par ordre du Roi de France, intervient, suite aux errements espouvantables que l’on sait, ayant eu cours en cette Maison. Les seigneuries sont vendues. Les Vicomté de Gaycre et baronnie de Trébas, ainsi acquises, entrent en la possession de noble et puissant homme Armand de Vax *(ou d’Ax?), seigneur de Lencou, et autres lieux. (R. du T. t. XXX p. 161).

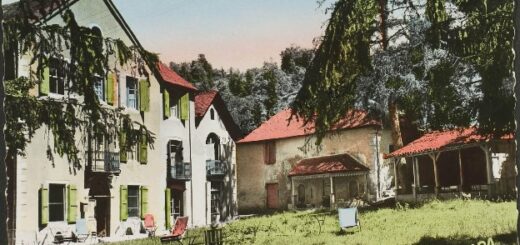

Celui-ci fait construire un Manoir, qui subsiste encore (remanié), à Gaycre.

* Jean Lacombe de Saint Michel de Vax; que nous trouverons, plus loin marié à Marianne de Bancalis de Lormet, à Gaycre, probablement entre 1710 et 1720, et lors propriétaire en titre du Château de Vax; est-il un descendant d’Armand de Vax? Je n’ai pu encore le déterminer, mais ce n’est pas impossible.

En 1540 Jean Azamar de Salles, seigneur foncier de Gignac, fait état des fiefs nobles qu’il possède à Gaycre.

En 1554 Antoine Azamar de Salles, son frère, co-seigneur de Gignac, fait établir partage des mêmes possessions en la Vicomté de Gaycre. (R. du T. t. V p. 215)

En 1590, les troupes du sieur Jacques de Bonaide (Bonayde) de La Faurie (près Cadalen), ont investi la place de Gaycre et y ont pris cantonnement. (AD 81 -F T 128).

Jacques de Bonayde, Seigneur de Lavalade, Brassac et Candou, était marié (25 Avril 1576) à Dame Paule d’Auxilhon.

Il commande les troupes à Gaycre, avec deux autres seigneurs . Ils se sont ligués avec Philippe de Rabastens, Seigneur de Combret, Vicomte de Paulin (?, mort avant Août 1600) fils de Jacques de Rabastens et de Marie d’Arpajon. Philippe de Rabastens s’était marié, le 14 Janvier 1526, avec Louise Dame de Roquefeuil et ils ont eu un fils Samuel (décédé dès 1589).

Ces troupes font l’objet de plaintes de la population excédée par leurs exactions, dégâts et brigandages, dans le pays. Cette période(1585-1598) est fort troublée dans la contrée. Ainsi Trébas fut incendiée et Alban attaqué et mis à sac par les ligueurs. Elle correspond aux huitièmes guerres de religion, qui furent ici très rudes.

Entre 1590 et 1598 (?), la Vicomté va entrer dans le patrimoine de la haute et noble maison des de Lévis, Ducs de Ventadour. [Voir, infra, note additionnelle 3]

Nous n’avons cependant pu, encore, discerner de manière précise quand et comment.

Il est très probable qu’il en advîn tainsi suite à la reprise de la place par les troupes royales qui chassent de Gaycre le sieur de Bonayde, après 1590. Sans doute avec la participation du noble et puissant Anne de Lévis, Duc de Ventadour, que l’on sait actif contre la Ligue, jusqu’à 1598 en la contrée.

En 1622et quoiqu’il en soit, c’est Anne de Lévis, Duc de Ventadour (1569-1622), qui peu avant son décès survenu d’une « fièvre pourpre fort pestilentielle et contagieuse », cède la

Vicomté à noble homme Antoine de Gailhardy (Gailhardès*), Seigneur des Avallats. *J’ai localisé un lieu-dit« Gaillardès » près de Cadix (carte IGN 1/25000°, série bleue, n°2341 Est)…..

En 1644, et le 17 Mai,a lieu le mariage, au Château de La Croux (près Cadix), de Jean de

Gisclard (1625-1674) avec Damoiselle Marthe de Calvière (? – après 1689), fille de Abel de Calvière, Seigneur de La Croux (? – 1644) et de Florette de Crespon son épouse (? – 1670).

Il est porté au contrat (note de la main de Maître Jacques de Lafont, notaire) que Jean de Gisclard doit, de par les dettes de feu son père, entre autres, 500 Livres à Antoine de Gailhardès Vicomte de Gaycre, Baron de Trébas ; laquelle somme sera payée par imputation sur la dotation de l’épouse, la dite Dame. [Voir, infra, note additionnelle 4]

En 1665 Antoine de Gailhardès cède tous ses droits et possessions en la Vicomté de Gaycre et Baronnie de Trébas à noble homme Joseph d’Azémar (ou Azamar, ou Adhémar), Seigneur de La Treille (de Treinhes?), né à Narbonne et résidant à Toulouse. Est-ce un descendant des précédents vicomtes de Gaycre, signalés en 1540 – 1554, les d’Azamar de Gignac de Salles ?

Le 26 Juin 1692 est baptisée, en l’église Saint Martial de Gaycre, Marianne de Bancalis ; fille de Louis Michel de Bancalis de Lormet et de Marie-Anne de Calvière, du Château de La Croux près Cadix. La marraine est noble Dame Anne de Crespon de Najac (Rouergue), Dame du Dourn et de La Bastide du Dourn.(RP SMG). [Voir, infra, note additionnelle 5]

Le 19 Janvier 1694 baptême, en ce même lieu, de Cécile de Bancalis de Lormet, sœur et fille des sus-nommés(RP SMG).

Le 10 Juillet 1695 baptême, toujours en cette église, de Gabrielle de Bancalis de Lormet, sœur et fille des ci-dessus désignés.

Elle est fille posthume de Michel de Bancalis, pré-décédé à Gaycre, le 18 Juin 1695 à l’âge de 55 ans (RP SMG).

Louis Michel* de Bancalis de Lormet était le fils (né en 1640) de François de Bancalis, Juge de Muret (en Rouergue) et de Marie de Benoit, mariés à Muret d’Aveyron le 26 Juin 1611 ; qui eurent deux fils, Jean et Louis Michel.

* On connait, par ailleurs, un autre Michel de Bancalis de Lormet, né à Albi le14 Octobre 1729, fils de Jean de Bancalis de Lormet et d’Antoinette de Fonvielle. Brigadier des Armées du Roi en 1780 ;il achète, la même année, la Vicomté d’Ambialetau Marquis de Castelpers, ce qui lui donnait droit de siéger au5° rang aux États du Rouergue; après le Comte de Rodez, le baron de Séverac, le Vicomte de Saint Antonin et le représentant de la Maison d’Arpajon. Ce sera le dernier seigneur de la Vicomté d’Ambialet, voisine de celle de Gaycre.

Il appert de ce qui précède, relevé dans les registres paroissiaux de Saint Martial de Gaycre, que cette noble famille y résidait; mais nous n’avons encore rien pu établir et assurer de sa titulature ou non en ce qui concerne la Vicomté, que nous pouvons tout au plus conjecturer.

La famille de Bancalis, connue en Rouergue et Albigeois à partir du 16° siècle, est issue de la noblesse de robe. Le fondateur de la maison étant Jean Bancalis (Bancal), notaire à Muret en Rouergue (Aveyron actuel), et qui, marié en 1544à Jeanne de La Peyre, décède en 1599.Son fils étant François sus-nommé. Une partie importante de cette famille, sera engagée dans les guerres de religion… S’agit-il ici d’une branche ayant acquis la Vicomté après la fin des troubles (?)… Une autre branche sera restée en Rouergue, car on trouve un de Bancalis, fils de Henri, Seigneur d’ Ybernoires (Aveyron) qui est Lieutenant de Justice à Villefranche de Rouergue entre 1662 et 1694.

1692-1693-1694 Les registres paroissiaux de Saint Martial de Gaycre font état, pour les trois années, d’une mortalité exceptionnelle à cause « de l’épidémie » (sans doute la peste noire, qui sévit alors dans tout l’albigeois). On peut compter, cumulés, pour cette période : 47 décès, 12 naissances, 10 mariages. Cette saignée démographique sera rattrapée rapidement car les registres, entre les ans 1696 et 1700, permettent de noter: 11 décès, contre 54 naissances(RP SMG).

Le 26 Juin 1699 Marie-Anne de La Croux, du Castanié, a accouché d’une fille, née de père inconnu (RP SMG). S’agit-il de Marie-Anne de Calvière, Dame de La Croux, veuve de Jean Michel de Bancalis de Lormet depuis 1695 (ainsi qu’il en été fait état plus haut…..)? Les dates, en tout cas, sont compatibles et les patronymes aussi.

En 1701, a lieu l’acquisition de la Vicomté de Gaycre etTrébas par Noble et Puissant homme Arnaud de Puel de Parlan pour le prix de 23 253 Livres. [Voir, infra, note additionnelle 6]

Arnaud de Puel de Parlan est le premier Vicomte de Gaycre ET de Trébas, fiefs apparaissant pour la première fois réunis, par une telle mention,lors de cette acquisition.

La maison de Puel, les temps étant devenus plus sûrs, va se transporter dans la vallée et faire élever un Château (qui existe toujours) sur les bords du Tarn, à Trébas, en lieu et place d’une maison forte du 15° siècle.

Le 27 Juillet 1748,en son Château de Trébas, noble homme Joseph de Puel, Escuyer, Seigneur de Besset, de Parlan, de La Pradelle, Vicomte de Trébas va tester, en faveur de son fils Joseph Marie Honoré Sylvestre.

Notons que le nom de Gaycre disparaît de sa titulature en cette occasion….

Nous y reviendrons.

Le 2 Mars 1766 Joseph Marie Honoré Sylvestre de Puel, Escuyer, Seigneur de Besset, de Parlan, de La Pradelle, Vicomte de Trébas, Baron de Castelmary, page du Roi en sa petite écurie; épouse Gabrielle Françoise de Mostuéjouls [Voir, infra, note additionnelle 7].

De 1785 à 1789 sont introduites, par sieur Pierre Bonnet (ou Pierre de Bonne ?) des instances pour renouvellement de reconnaissances féodales sur la seigneurie de Gaycre. Il allègue de cette demande en vertu de son ascendance, par mariage en 1694 de ses aïeux : Madeleine de Puel de Parlan avec Sébastien de Bonne, Seigneur de Margueritelsc et Rhônel (AD 81 B 1271).

Est-ce le signe d’une dévolution de la Vicomté, ce qui expliquerait sa disparition de la titulature des de Puel dès avant 1748 ?

Que s’est-il donc passé entre 1701 et 1748 ? Gaycre a-t-il été cédé, à qui et quand? La réponse nous est venue par des investigations plus poussées.

Nous avons trouvé mention, en 1789, du relevé de possession de biens nobles à Gaycre par Joseph de Puel de Parlan, mais, est-il spécifié :

« …il n’en est d’ailleurs pas seigneur, ce titre appartenant alors en propre, et ce depuis 1735, au Roi de France » (Revue du Tarn T. VII p.236).

Ceci explique « l’anomalie » signalée plus haut : entre 1701 et 1748, la mention de la Vicomté de Gaycre disparaît dans la titulature de la Maison de Puel de Parlan, et pour cause…… La Vicomté de Gaycre est entrée dans le domaine royal en 1735.

1789 :Le citoyen Bonnet (ci devant de Bonne) [voir supra] est délégué, élu du Tiers-État, pour la Communauté de Gaycre et Cadix à l’Assemblée des États du Diocèse, réunie à Albi, le 11 Mars 1789.

L’assemblée doit désigner un représentant du diocèse à l’Assemblée des États-Généraux, convoquée pour le 5 Mai 1789 , à Paris, d’où devait sortir la Révolution (R. du T.VII p.236).

22 Juin 1790 : durant ce jour tombe sur tout le territoire : « …une grêle si forte et si espouvantable qu’elle emporta tout, vignes et céréales et pas un endroit ne fust épargné, si tant fut grande misère… » ; ainsi que le note le curé de l’époque ; qui rajoute la mention (fort peu charitable) suivante : « …ce qui, ce pendant, ne chastia pas encor assez les meschancetés des paroissiens… » (sic !), AD 81 J 1257.

E – Épilogue

Je termine sur cette note sombre, qui montre simplement la dépendance des hommes vis-à-vis des éléments naturels. Pour être différente, à présent, cette dépendance n’en est pas moins grande; elle l’est même davantage; puisqu’il s’agit, maintenant d’une… interdépendance !

L’homme, en effet, est devenu agent, et de plus en plus « efficace », dans l’évolution du globe terrestre ; évolution dont dépend le sort de l’humanité….

Si la Vicomté de Gaycre n’existe plus, le territoire et ceux qui l’habitent sont toujours là. Ils ne peuvent être indifférents aux évènements et aux vies passées tant le passé peut éclairer les voies possibles de l’avenir lesquelles nous appartiennent (au moins en partie…).

Flâner dans le hameau, paisible, est très évocateur. On peut y voir des restes de murailles, le manoir du 15° siècle, quelques maisons anciennes plus ou moins restaurées, deux anciens fours banaux, des linteaux et des croix gravés des 18° et 19° siècles. L’église Saint Martial très restaurée en 1862 ne se visite pas; les plâtres tombent…, sur les toits la lauze a cédé largement la place à l’ardoise, voire parfois … à la tuile mécanique ou, même (!) au fibro-ciment….

Du pied du calvaire, élevé en l’occasion du Triduum des 22, 23, 24 septembre 1892 (trois journées d’actions de grâces) on jouit d’une très belle échappée sur la Vallée du Tarn. De la vallée, en retour, l’œil est attiré de plusieurs kilomètres à la ronde, immanquablement, sur la fière silhouette de Gaycre, ce beau village ancré sur son piton schisteux.

Le hameau de Gaycre, intra-muros, ne comptait plus que deux habitants permanents en une seule maison occupée (le manoir) en 2005.

Mais …il atteint 14 habitants et 6 maisons habitées en 2011; après avoir touché le fond, est-il en train de reprendre vie ?

Codicille : Au terme de cette chronique brève je sollicite non seulement l’indulgence du lecteur mais aussi les remarques et corrections du lecteur averti pour le cas où, en dépit de l’attention portée à ce mémoire, il s’y est glissé ou il y subsisterait quelque erreur et/ou omission.

Je joint un lien que je n’ai pas eu le temps d’explorer. Il y a certainement des informations sur le mas Sourèze : http://archives.tarn.fr